影像科医生可以在肺结节诊疗流程中扮演更重要的角色

前言

在长期的体检筛查答疑、肺结节 MDT 门诊的工作中,我遇见了很多患者咨询、担忧、焦虑的共性问题,限于医生时间精力和门诊咨询效率,有些问题没法在短时间内讲清楚。

最近读了一篇新鲜出炉的论文,萌生了借这篇文章宣传一下肺结节影像诊疗的科普知识的想法。

文献解读

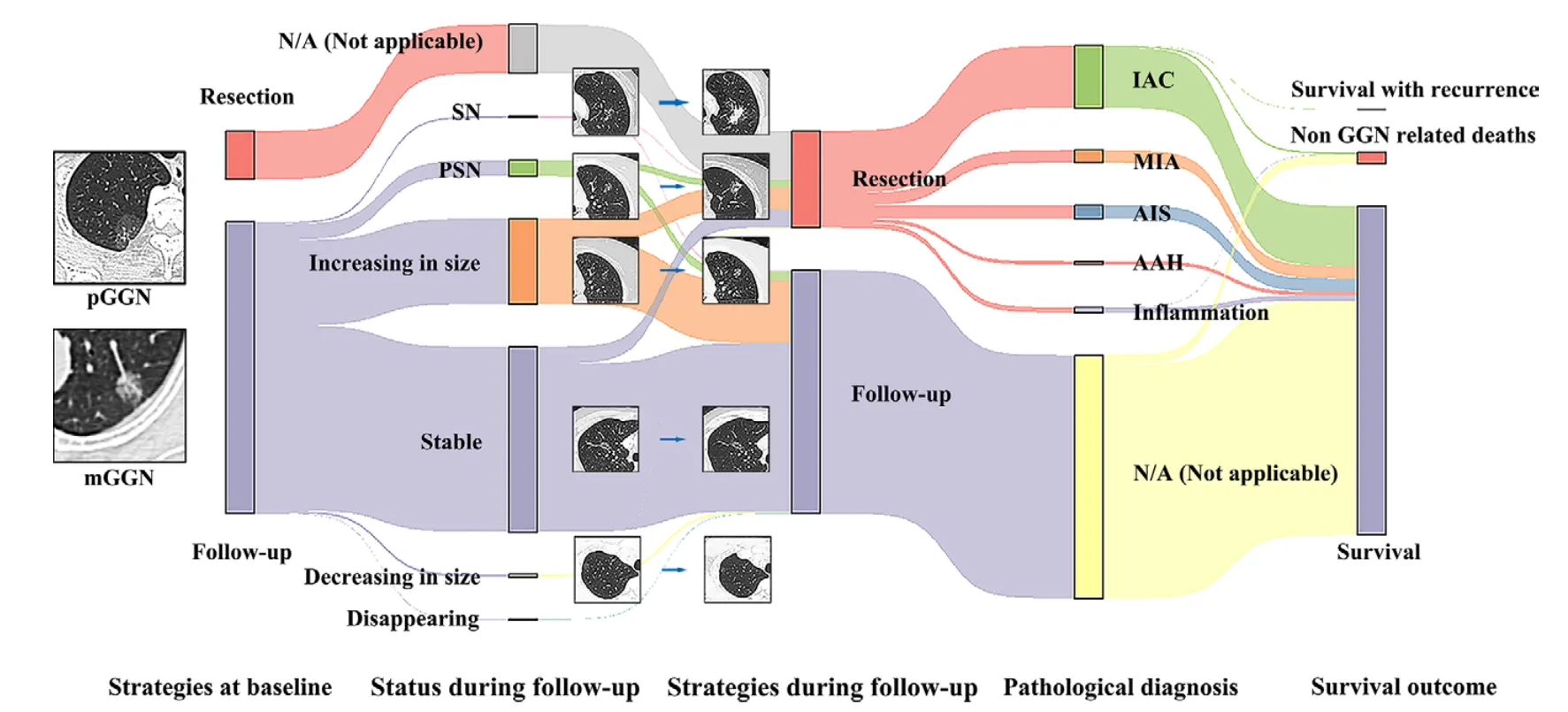

首先简单介绍一下,这篇文章名为《Comparison of 10-year Survival Outcomes between CT Surveillance and Surgery for Ground-Glass Nodules》,发表在顶刊《Radiology》(中科院一区,IF:29.6),是由放射科医生主导的研究。文章一作和通讯都是中国医学科学院肿瘤医院放射科的医生。权威的期刊、权威的医院为这个研究的可信性增添不少分量。

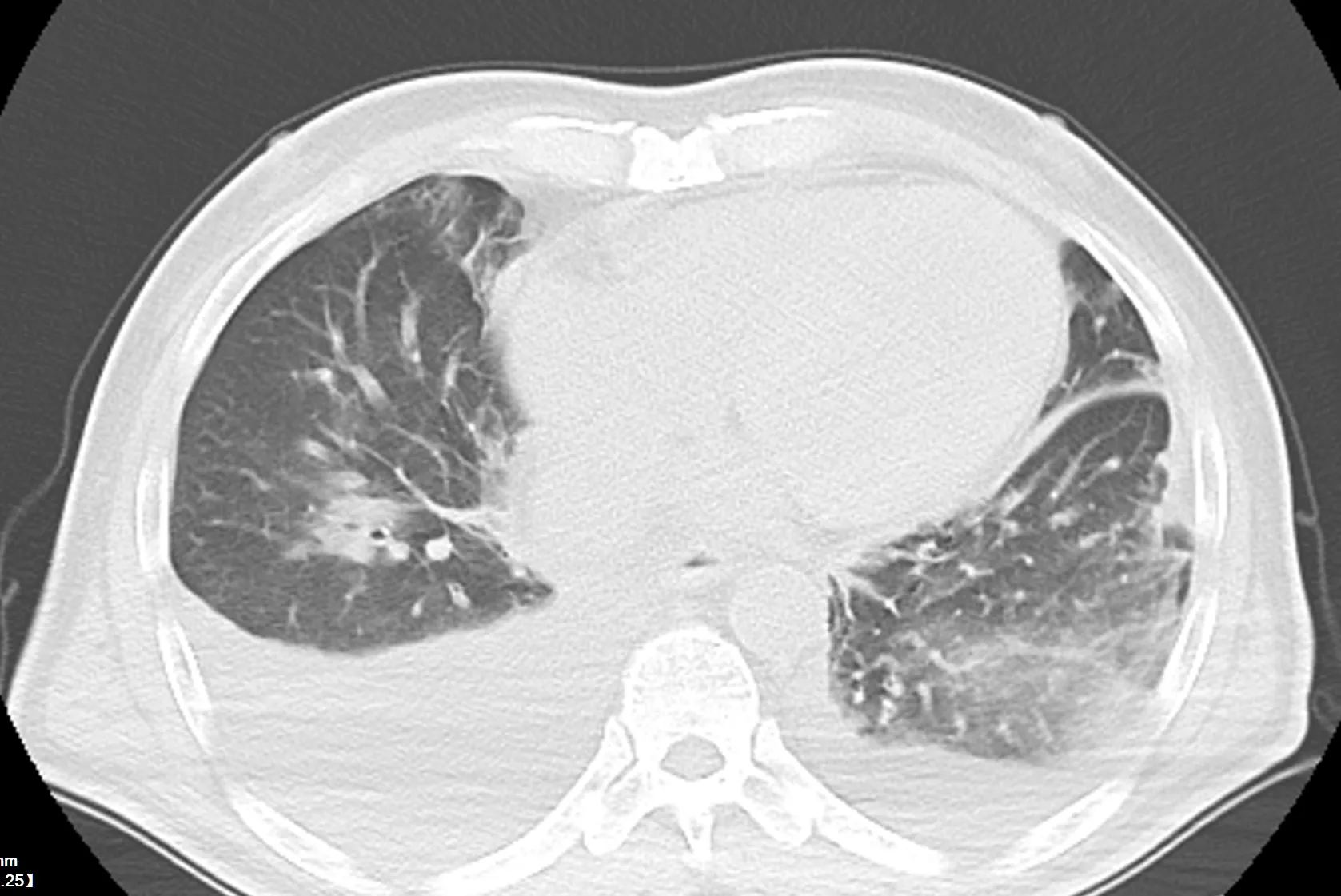

文章名称翻译过来是《磨玻璃结节 CT 随访与外科干预的 10 年生存结果比较》,主要对比了 CT 随访与直接手术切除两种临床决策在磨玻璃结节患者长期生存时间上的差异,通过统计了协和肿瘤医院过去二十年间的 684 位磨玻璃结节患者、1003 个磨玻璃结节十年间的随访结果。

文章披露的关键结论为:对于磨玻璃结节,长期生存率在随访与手术之间、或随访期间结节稳定与增大之间均无显著差异证据;因此,在实性成分出现前,CT 随访可能是更合适的选择。

我们仔细阅读最终的结果分析,其中有几个亮点:

1、长期随访中会进展的磨玻璃结节是少数

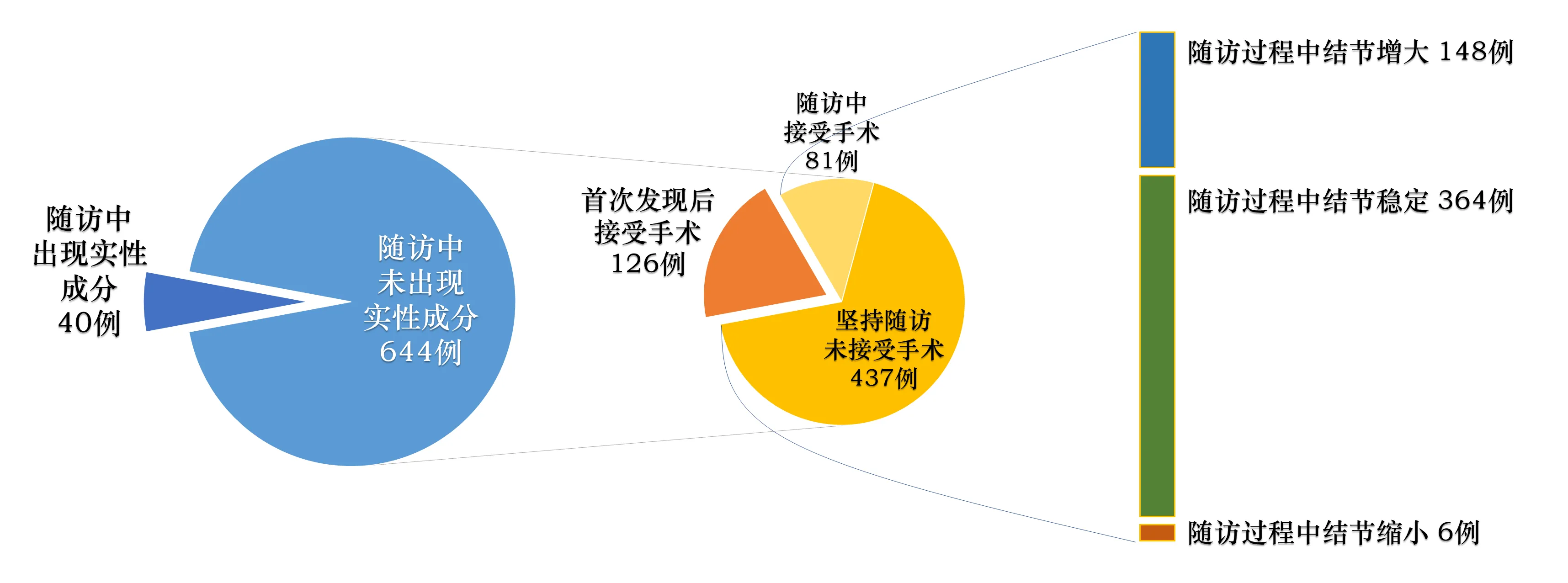

684 个磨玻璃患者在十年的随访周期中:

-

有 40 人的结节从磨玻璃结节变成实性结节

-

有 644 人的结节仍然为磨玻璃结节

(文中作者定义了磨玻璃结节为纵隔窗不可见、实性结节纵隔窗可见的相对客观的概念,但是按照这个概念,此论文中认定的实性结节按照 Fleischner 的标准仍有可能是部分磨玻璃结节)

而这 644 人其中又有:

-

126 人首次发现磨玻璃结节后接受了手术

-

81 人在随访周期中接受了手术

-

437 人在十年的周期内坚持随访、没有接受手术

在随访中接受手术(81 人)和未接受手术(437 人)中:

-

共有 6 人的磨玻璃结节缩小

-

364 人的磨玻璃结节没有发生变化

-

148 人的磨玻璃结节出现了增长(占比约 28%)。

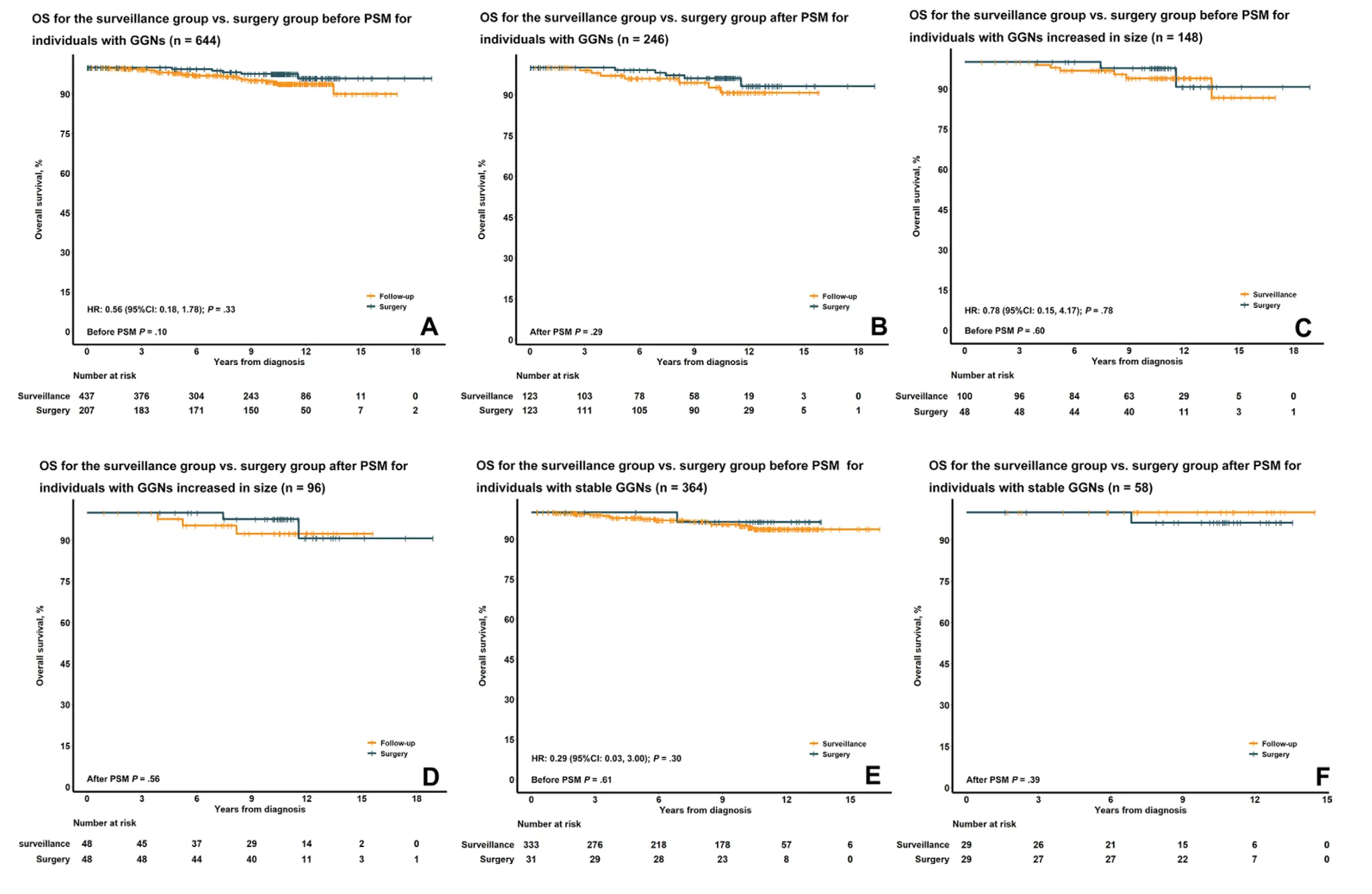

2、手术与否,十年总生存期无统计学差异

监测组 vs 手术组的 10 年总生存期(PSM 前):94.7%(92.2–97.2) vs 97.6%(95.3–100);P=0.10,没有统计学显著差异。

调整后多变量 COX 回归分析:手术与总生存期无显著相关性,HR 0.56,95% CI 0.18–1.78,P=0.33。

在增大的磨玻璃结节子集与稳定的磨玻璃结节子集,监测组与手术组的 10 年总生存期亦无显著差异,调整后 HR 分别为 0.78 和 0.29,差异均不显著。

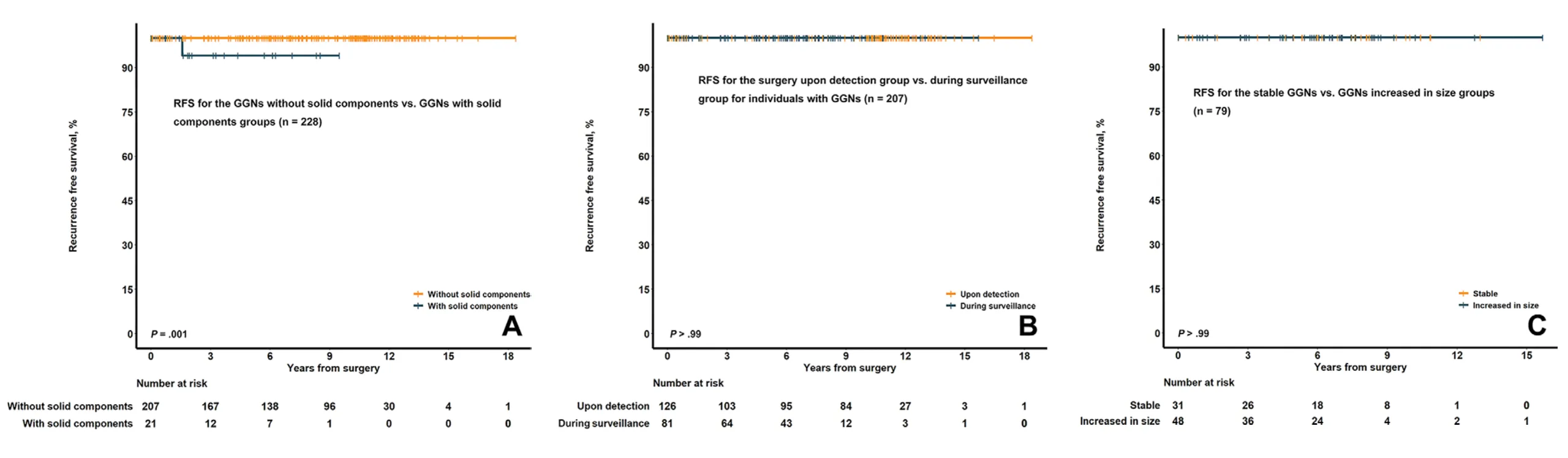

3、磨玻璃结节与实性结节的预后有区别

对于手术患者,稳定磨玻璃结节与增大磨玻璃结节的 7 年无复发生存期均为 100%(P>0.99)。

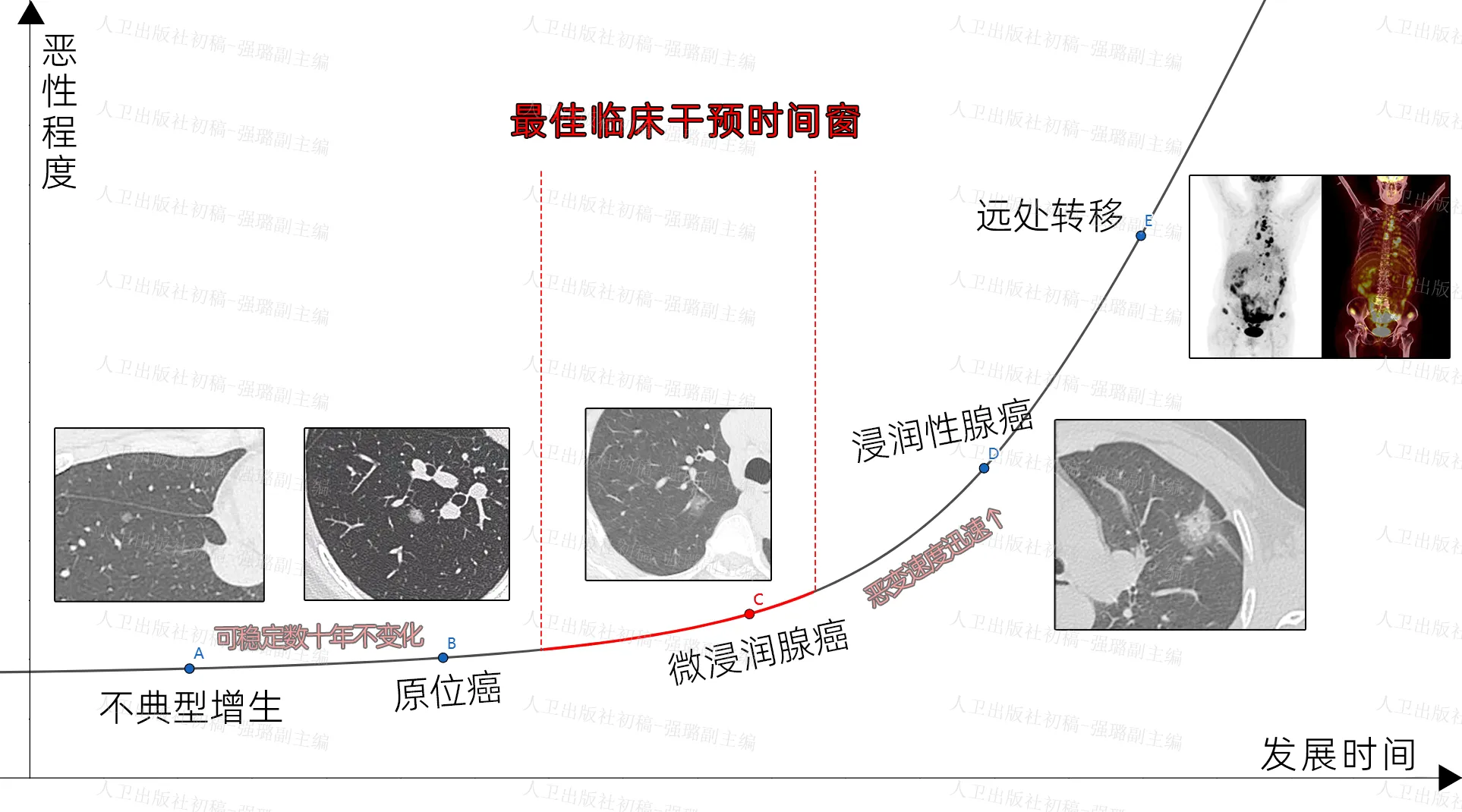

然而一旦磨玻璃结节变为实性结节,7 年无复发显著下降(94.1% vs 100%,P=0.001)。

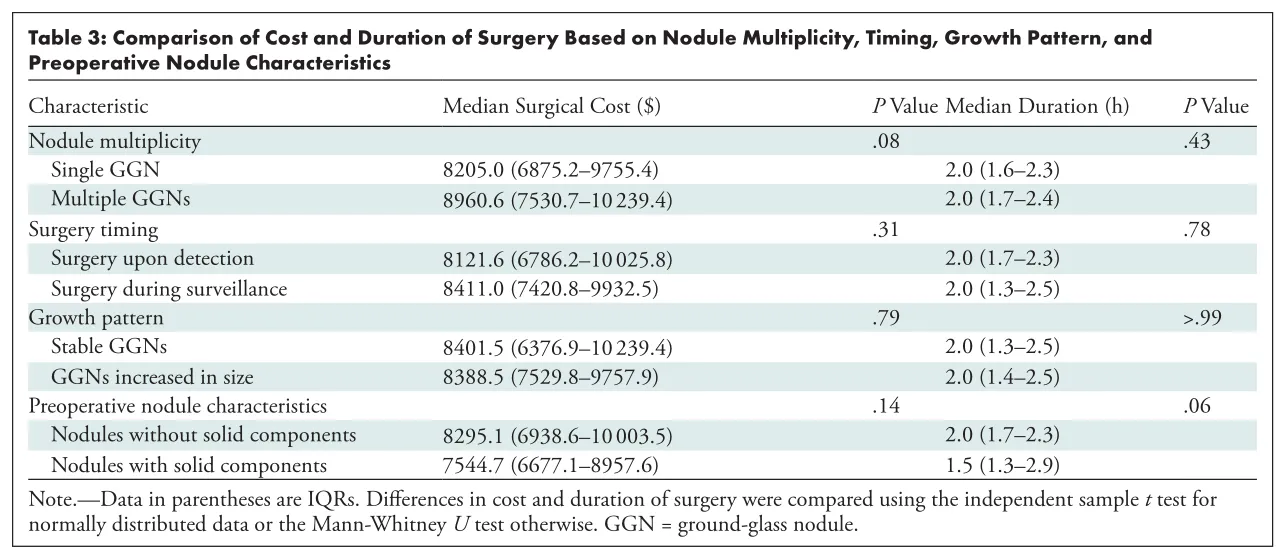

4、随访过程中手术干预,不会明显增加患者的额外负担

增大的磨玻璃结节与稳定的磨玻璃结节患者手术费用相差不大(中位数约 8401.5 美元 vs 8388.5 美元;P=0.79)。

两者手术时长亦没有明显差异(中位约 2.0 小时;P>0.99)。

文献的不足

总体来说,这篇论文的思路并不算很新颖,但是它却是有着十年随访结果的、由放射科医生主导的研究。但是结论也有一些瑕疵:

首先最重要的一点,是转化组病例数纳入不够多,例如 40 名磨玻璃结节患者在随访过程中转化为实性结节的事件绝对数量偏低,是否真实体现了总体样本中的占比比例有待商榷。

其次,由于是回顾性研究,天然会引入选择偏移;例如,接诊医生对病人的引导可能存在不同的倾向性、进而导致患者是否接受手术的差异。

此外,对于随访中出现磨玻璃结节转化为实性结节、随访中出现磨玻璃结节增大与随访中接受手术等分组缺乏进一步细化,可能引入时间性偏倚;例如:磨玻璃结节患者在随访的第 7 年转化为实性结节导致其在研究中被排除出磨玻璃结节患者组,可能在统计结果中导致磨玻璃结节对总生存期的不良影响被低估了。

虽然从证据等级考量可能达不到改写指南的标准,但瑕不掩瑜,这篇文章仍然能为我们的日常诊疗、后续临床研究提供很多新指导、新思路。

肺结节诊疗流程的优化为什么越来越重要?

肺癌在全球癌症负担中独占鳌头,致死率更是一骑绝尘。

我们说的癌症三早(早筛、早诊、早治),是在现阶段对癌症最有效的干预手段。

不管是美国的 NLST 还是英国的 SUMMIT,大型研究的数据都证明了肺部 CT 筛查可以显著降低肺癌的死亡率,因此 CT 筛查早已成为了金标准。

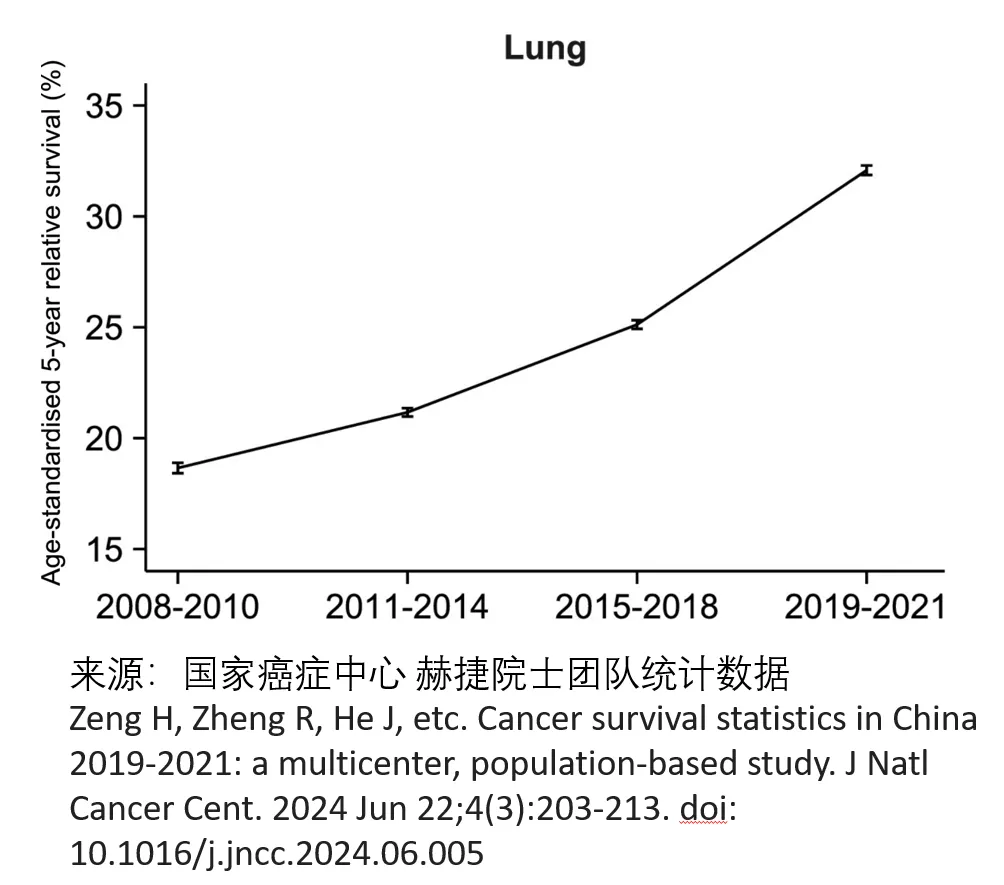

国人健康意识在近些年迅速抬头,肺结节 CT 筛查越来越普遍,造成肺结节、肺癌检出率井喷,肺癌五年生存率也逐年提高,成为国内五年生存率提高速度最快的肿瘤。

而对磨玻璃肺结节这一庞大患者群体,由于其临床特征与我们既往认知中的 “肺癌” 有较大差异,应如何进行临床决策与健康管理,目前国际上并没有达成完全一致的意见,所以国内、国外各个山头至今发布的指南和共识已有十多种版本,这给临床医生和患者都带来了一定困扰。此外,呼吸内科、肿瘤内科和胸外科基于不同视角,对同一患者所提供的诊疗建议也可能存在较大差异。

根据这篇文献所体现出来的数据、也是我们长期临床观察到的规律,许多患者的磨玻璃肺结节发展较为惰性,但这只是医生们、尤其是放射科医生们的单边认知,想让广大患者全面了解;如果按照一般诊断报告、门诊三言两语的交代,可能并不足以打消患者的疑虑,当患者转而求助于网络信息时,很有可能因为谣言或半真半假的内容而增加焦虑。

影像科医生如何在肺结节诊疗中发挥更大的价值?

在海量肺结节患者的面前(或者我们甚至不应该用「患者」这样的字眼,就像我们平时并不会因为某人抓挠皮肤导致疤痕而称其为 “皮损患者”):

如何减少过度治疗,让那些本可以随访而不用接受手术的肺结节患者减少焦虑、放心随访,是一项最适合由影像科医生来做的工作

由于长期临床思维的实践指导,外科医生总体上更加激进,影像科医生有条件、有能力站在更客观中立的角度上看待肺结节的长期共存随访策略,对于一些不必要手术的患者,可以助其获得不低于手术的生存期。

例如,面对一名存在基础疾病的 80 岁高龄患者,CT 检出双肺多枚、怀疑是癌前病变的磨玻璃结节,手术风险高、手术获益有限,因此就算其身体条件可以耐受手术,但选择继续随访可能综合获益更多,这时候影像科医生不带入主观倾向的引导就显得很重要。

如何提高结友认知,让那些必须尽快干预不能再耽误的肺结节患者提高警觉、尽快就诊,也是一项适合由影像科医生来做的工作

我们同时也会看到很多令人惋惜的肺结节患者,在检查出了肺结节后没有提高警惕、放任自然,或者是选择相信网络上的 “消结节” 偏方长期服用无效药物,等到再次复查、或出现晚期肿瘤症状时,才发现错过了最佳干预时间,不仅导致大幅降低预期寿命和生活质量,而且会成倍的增加治疗的经济花费、治疗的副作用。

影像科医生发出的报告会给患者留下对自身肺结节认知的深刻第一印象,如果简单堆砌专业术语,而同时又不及时通报重要阳性结果,是存在导致一些患者未能引起足够重视从而错失良机的可能,即使这种可能性很低,但是被任何一个患者遇到了,都是一条宝贵生命和一个家庭的劫难。

从公式化向个性化转变:影像门诊的必要性

影像科医生是最先接触并权威解读患者 CT 影像的人,我们所出具的诊断报告,也是患者了解病情的第一手信息,对其认知与后续决策影响深远;因此我们有必要思考一下:

如何摆脱辅助科室医生这个桎梏,在新的医疗形式下从幕后走向前台,发挥更大的作用,为患者提供更中立、更客观、更全面的医疗建议。

对于这一条,问题的关键就在于如何解答这个关键的问题:

为什么肺结节患者拿到了 CT 诊断报告以后多半还需要找临床医生咨询?

我总结几个被咨询过的高频问题:

- 肺结节是什么意思?跟肺癌有什么区别?

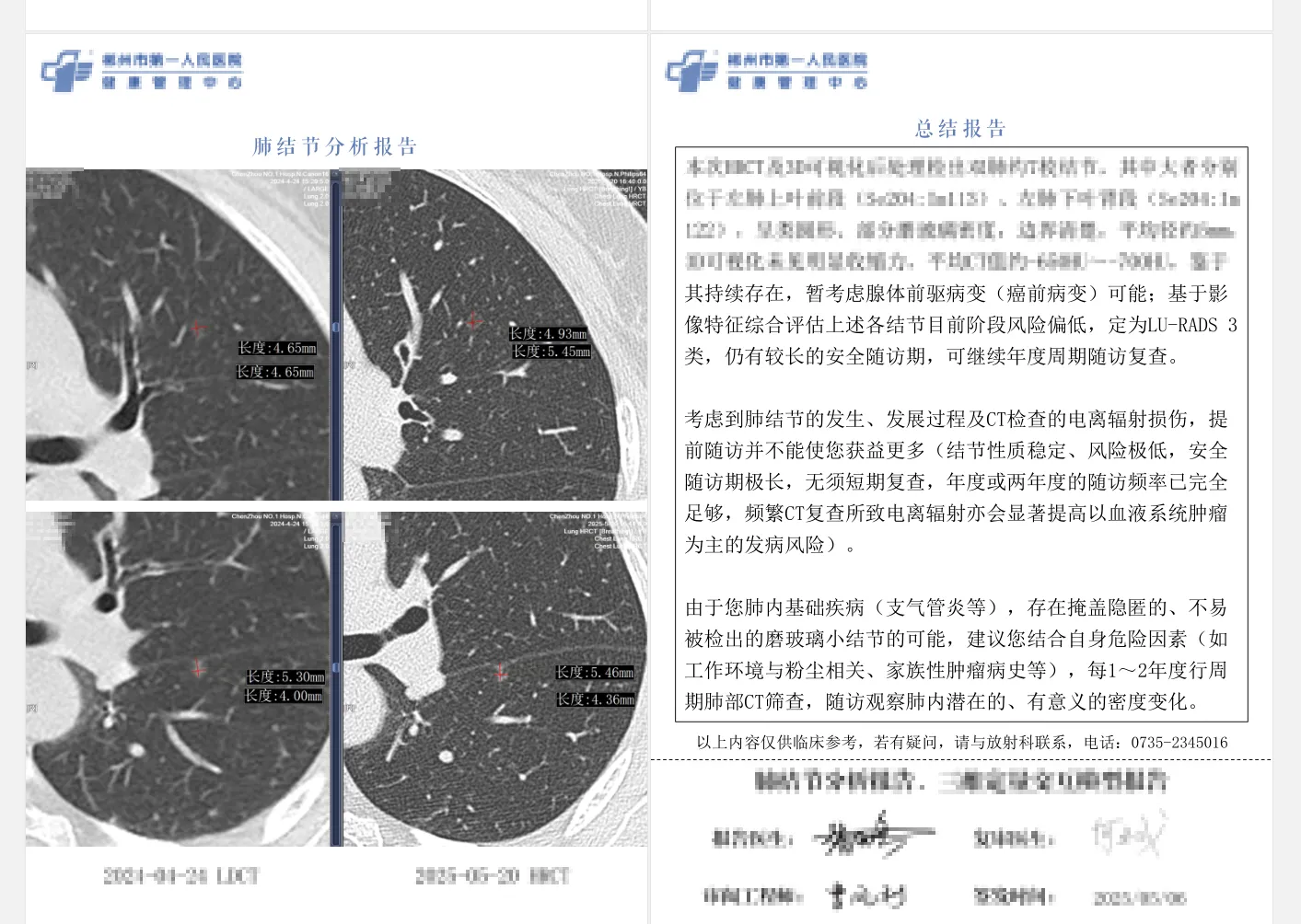

- 这肺结节有哪些、分别在哪?

- 跟之前比较有什么变化?

- 要不要紧、要不要处理、如何处理?

- 如果不需要处理,接下来具体怎么办?

- 如果需要处理,急不急?影响有多大?风险有哪些?花费有多少?能否治愈?

- 除了随访或手术是否还有别的选项?

……

患者的问题可以多到五花八门,现实中,一份 CT 诊断报告绝无可能全面涵盖上述问题的解答。那么患者做完 CT 以后找医生进一步咨询就是一种刚需。

我也在尝试为体检的肺结节患者提供一份更加详细的解读报告,平均每份报告有 6-8 页,用以尽量覆盖上述问题,目前我一共发出了大约 400 份这样的深度解答报告,根据我的抽样统计,其中多数结友都满足于报告中对其一般疑问的解答,而没有进一步挂号问诊。

体检中心是最主要的肺结节检出来源科室,影像专家门诊的开设能够有效发挥导流中枢的作用。许多低危肺结节患者虽无需立即手术,却迫切需要权威医生的解读与建议来缓解焦虑。影像专家门诊的设立,正有助于引导这部分患者获得专业指导,避免他们过度集中于胸外科,从而优化医疗资源的合理配置。

当然,每位患者都有独特的生活规划,这正是个体化诊疗的意义所在。例如,我曾在肺结节 MDT 上遇见过两位年轻女性,CT 检出了可疑的肺结节,医学上虽可观察,但结合各自情况后,MDT 专家们一致建议手术:一位正备考公务员,肺结节可能影响录用;另一位则在备孕,考虑到孕期不便手术,为避免结节在此期间进展,提早处理是更为审慎的选择。

而这些细致入微的个体化判断,若影像科医生始终隐身于阅片室,不与患者面对面交流,便难以真正提供客观、贴合患者实际的最佳建议。因此,影像专家门诊从幕后走向前台,正是实现医患深入沟通、开展精准评估的重要桥梁。

我院早在几年前便率先在本地区开设了影像专家门诊。,与体检中心进一步推出 “临床专家协同共管” 模式。在肺结节诊疗方面,影像科会在 CT 报告中明确标注结节风险分级,体检中心则汇总中高危患者名单,提交肺结节 MDT 专家组逐一评估并制定后续方案 —— 影像专家门诊则深度参与其中,发挥关键作用。

同时,我们正积极探索将影像医生答疑纳入体检中心的常规检后流程,希望通过这一举措进一步增强医疗服务中的人文关怀。

影像科医生应从全科化向专业化精进

当然,说了这么多影像科医生参与肺结节的好处与必要性,也要谈谈实现的前提:影像科医生应该跟随临床分科、逐渐向亚专科方向细化、深化。

不止于识别肺结节,更能读懂影像背后的生理信号

在肺结节诊断中,专业的影像科医生不能只满足于判断是不是癌。事实上,这种基础的鉴别能力,如今的人工智能通过海量学习,已经比人类做得更精准、更高效。

这也解释了为什么有些经验丰富的临床医生,更愿意亲自看影像,而不是完全依赖影像报告 —— 如果报告只能提供临床已知的信息,而无法提供更深入的专业判断,它的价值就会打折扣。

临床专科在飞速进步,影像科就要以更快的速度进步才行。这要求我们不仅可以鉴别,还能分析更多信息,通过间接征象做出更贴近临床的判断。

例如,我之前参加的一次全院大会诊,IIA 期肺癌患者胸痛、呼吸困难,甚至还要咳一点泡沫痰,住进了 ICU,临床医生都在对着肺动脉 CTA 看怀疑是不是肺栓,或者看着胸水怀疑是不是肿瘤侵犯胸膜要升期了,但是影像科医生还知道要看看肺间质、皮下组织,看看是不是补液补多到肺水肿了 —— 只用一支速尿打上去,一小时症状就开始缓解,虚惊一场。

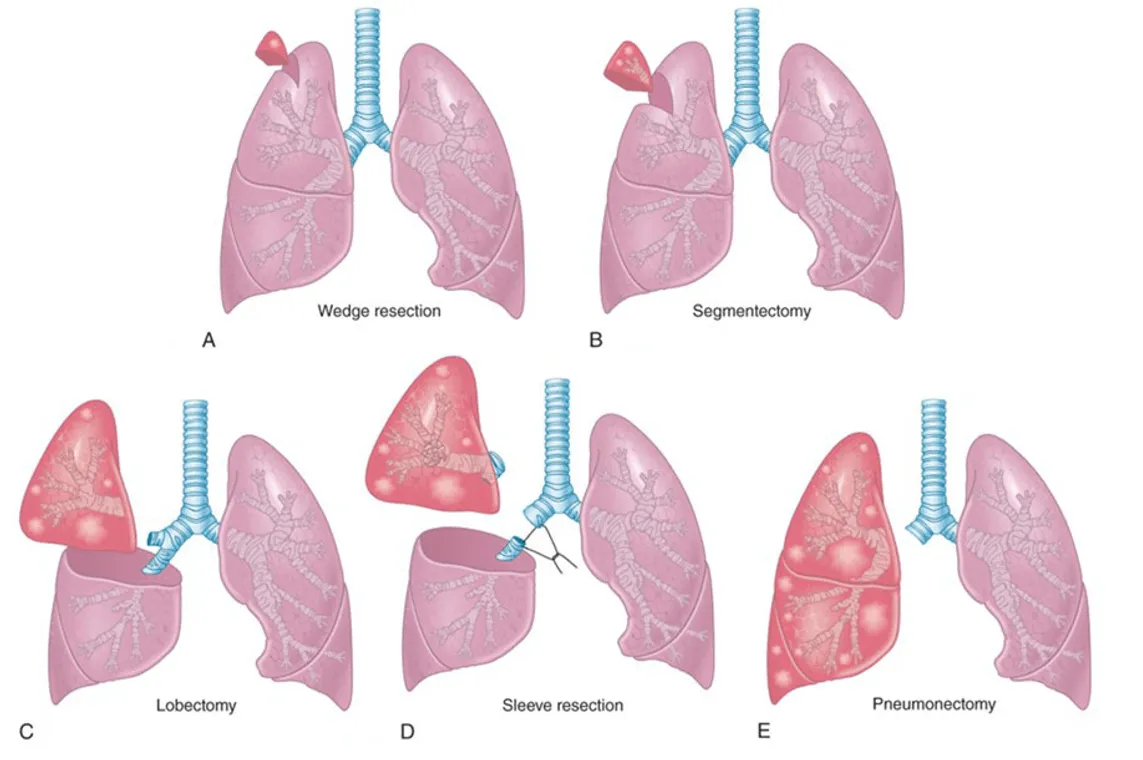

懂影像,也要懂外科

为了给肺结节患者提供真正权威、客观的建议,影像科医生虽不亲自手术,但也要深入理解外科治疗的逻辑,才能判断临床建议是否真正符合患者的长期利益。

例如,一位中年患者查出低危磨玻璃结节,虽有手术指征,但结节位置过深而无法楔切,结节紧贴关键血管,3D 后处理和流域地图法评估,即便做精准肺段切除,也难以保证安全边界,切除范围可能超出预期。在这种情况下,虽然技术上仍可实施手术,但从长远生活质量与创伤代价来看,积极手术未必是当前最佳选择。

此时,影像医生可以从更中立的角度,建议患者优先选择定期随访,待结节出现明确进展时再考虑手术,根据上述文献提供的临床实践,这样的延迟可能并不会明显增加患者负担,此外,影像科医生同时还能为患者提供 CT 引导介入的肺结节消融治疗等创伤更小的替代方案作为备选。

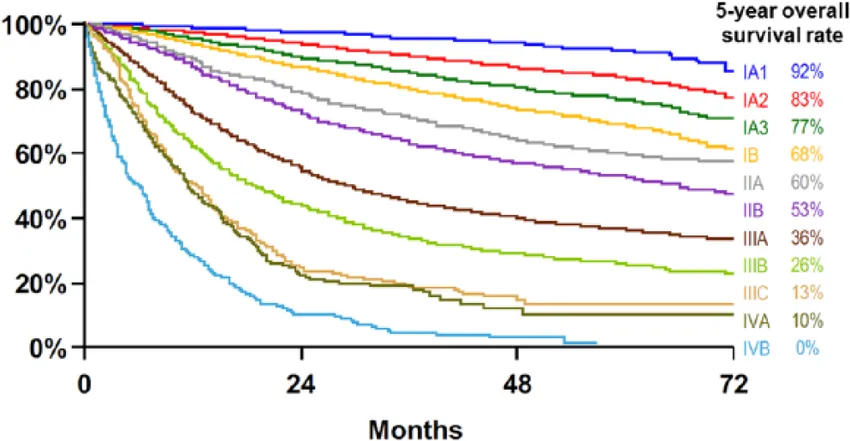

懂影像,还要懂肿瘤

除了理解外科,精准判断肿瘤分期更是影像医生的核心能力。肺癌治疗的关键依据就是分期,目前国际通行的肺癌分期指南(AJCC)虽已更新至第九版,但在一些细微之处 —— 例如磨玻璃为主结节与实性为主结节在早期肺癌中的进一步区分、新辅助治疗降期后重新评估可切除性等方面仍然没有足够的探头。这就导致不同医生可能给出差异很大的建议,而如果分期判断不准,就可能让本不必手术的患者承受不必要的手术。

例如,我上周会诊的一名患者,他在院外发现高危磨玻璃结节,拿着院外影像找我评估性质及分期,从多次影像上看,结节属于典型的微浸润腺癌,手术根治几率几乎为 100%,但交流时发现他坚决拒绝手术,进一步了解得知,他父亲也曾患肺癌,在我院术后不久便复发离世,使他深信开刀活的更短。

出于解其心结的想法,我调阅了他父亲的病历,发现当初术前分期存在低估,肿瘤跨裂生长,实际已侵犯两层胸膜,本不适合手术。正是这个细微的差异,导致了父子两人拥有截然不同的治疗预后,分析解释了半小时,总算是劝得一个该做手术的人心甘情愿做了手术。

与奔波于门诊、病房、手术台之间的临床医生不同,影像医生有更完整的时间,能静心审视影像的客观细节。深刻掌握了肺结节、肺癌影像评估能力的影像科医生自然也会更受临床医生的欢迎。

从报告医生到临床决策者

影像科医生从幕后走向台前,通过门诊、会诊、介入谈话等方式与患者建立联系时,就已经是可以影响患者决策的临床医生了。

回到开头,东肿放射科主导这个研究给了我们全国有志于向临床多迈一步的影像科医生们一个很好的榜样。

首先,其文章阐述完整了磨玻璃肺结节的长期随访是否真正有利于患者长期、整体的利益这个重要问题。

例如,一个癌前病变(如表现为典型磨玻璃结节的原位腺癌)要进展成为常规意义上的、可能会发生侵犯或转移的肺癌需要的时间平均为 10 年,而当前中国人的平均寿命约 78 岁,因此,对超过 70 岁的高龄患者而言,若结节近期风险不高,选择随访是更注重生活质量的策略。这样做既避免了过度治疗,也考虑到未来即便结节进展成为肺癌,其对人到暮年的整体生活质量和生存时间的影响也较为有限。

更重要的是,它再次显示了影像科医生主导临床诊疗与科学研究的独特优势。

而这正是影像科医生以总结客观影像为根据、以保障患者利益为准绳,真正实现从报告医生到临床决策者跨越的关键一步。

评论