技术大爆炸的今天,医疗与 AI 的发展将走向何处?

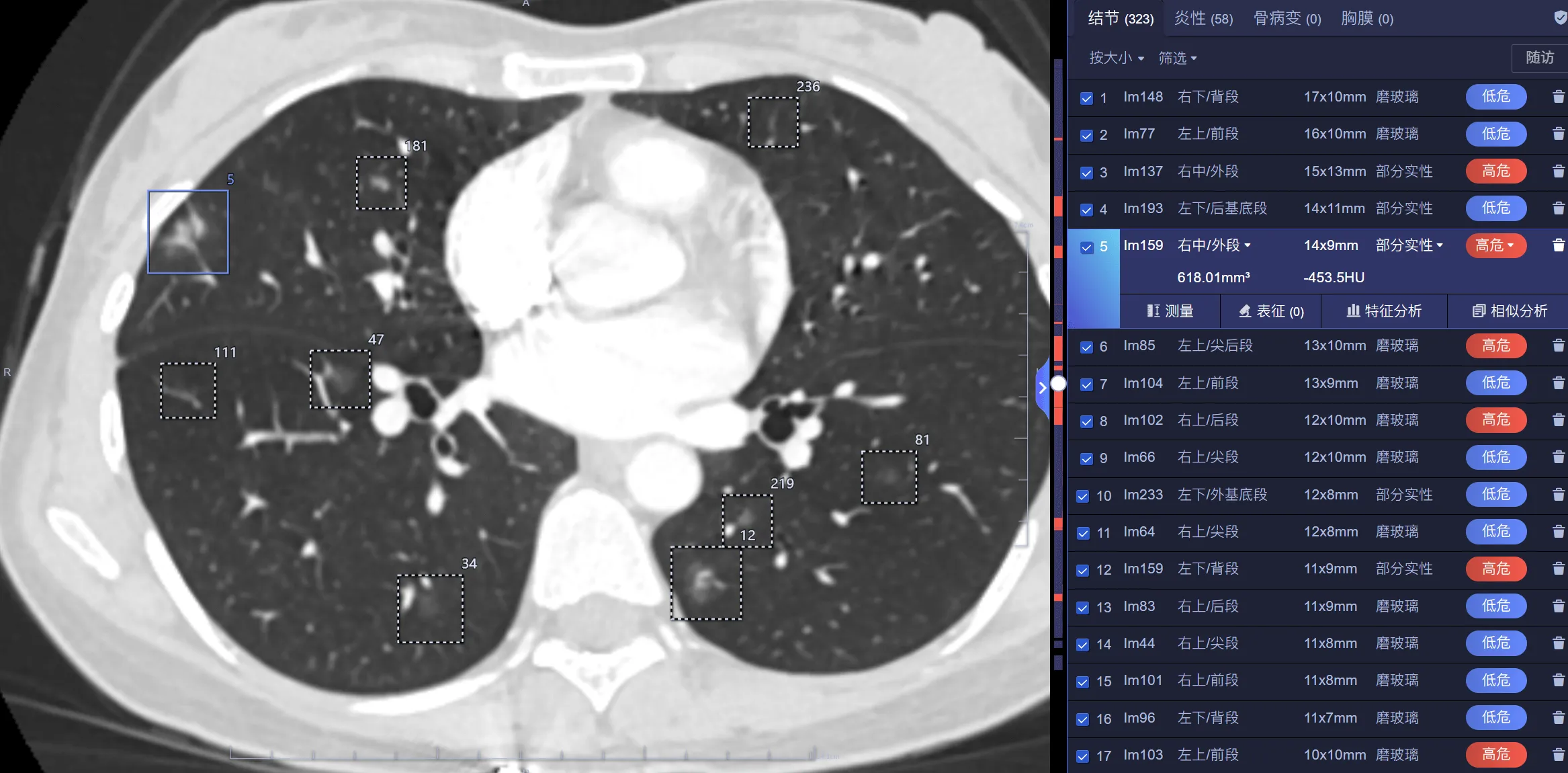

脑海里产生这个题目导致作为年更博主的我突然有兴趣落笔写点什么时候,我正在夜幕中的医院加班完成体检 CT 筛查的报告,鼠标正在肺结节 AI 的窗口里挨个点击查看由 AI 初筛的数个可疑结节,在判断是需要忽略还是写进报告中。

这些个直径不到 5 毫米的磨玻璃结节,在五年前,需要我花费至少 10 分钟的时间反复阅览几百张 CT 切片、并多点测量、三维靶重建、亦或是调出病历找出前片前后比较才能得出结论的病灶,此刻正被算法以 99.5% 的置信度标记为原位腺癌 —— 而在依赖影像 AI 六年后的今天,不少医生早已没有从几百张图像单凭自己眼睛找出这个不起眼病灶的信心了。

我想起 2019 年底那台裹着防尘膜进驻科室的黑色服务器,开机时风扇转起来的声音好像有个直升机要落在窗外。当时我们戏称它为” 会看片子的复印机”,谁又能料到,这些吵闹的金属机箱正在悄然改写医学影像的底层逻辑。

当「AI 辅助诊断系统结果仅供参考」的字样第一次出现在医师签名的下方时,我们是否疑惑过手中这份即将改变患者命运的诊断报告,究竟应该署上谁的名字?

我们有幸生在技术大爆炸的时代,成为与 AI 深度共事的医者、医疗技术革命的见证者,接受 AI 的辅助,甚至被超越。

1、序言

2019 年我刚进医院,那时候工作压力也并不算大,大家每天在那个逼仄的老办公室里边聊天边阅片,日子也还过得轻松愉快。

有一次我随主任去参加肺癌外科会诊的时候看到一个病例,入院确诊肺鳞癌的时候已经骨转移,丧失了手术机会,但是吊诡的是上半年他才在我们医院体检中心做过 CT,当时报告中没有发现任何异常。于是我回来以后调阅了患者几个月前体检的 CT 图像 —— 确实没发现病变:鳞癌进展这么快,几个月就能长起来并且转移吗?

主任还是主任,把 CT 片反复看了几遍,用鼠标一指肺门支气管的边缘,跟我说,事后诸葛亮,这里还是有一点点隆起,病灶就在这里。可惜这个层厚是 10mm 的图像,如果是薄层,你就能看到肿块的轮廓。

次日,在主任的协调下,体检中心的 CT 就立刻将肺部 10mm 层厚图像常规改成了 2mm。站在非常公正客观的角度说,这个不起眼的举措,叠加上我们医院体检中心庞大的筛查人群基数,凭借一己之力降低了整个地区的肺癌罹患率和死亡率。

但是 10mm 图像变成 2mm 图像对于我们来说,等于工作量立刻就翻了 5 倍,原来只需要看 100 张切片的肺部 CT,现在需要看 500 张,科室同事们都觉得苦不堪言,有人想要退回原样。

主任问我怎么看,我说薄层图像一定要有,但是我们能不能尝试一下影像 AI 呢?我看到国内有几个公司的产品已经做得还不错了。

2、医疗 AI 应用领域的优等生:影像 AI

于是,在 2019 年底,经过多方联系,第一台搭载了人工智能肺结节筛查系统的服务器,签署协议后,搬进了我们科室。

将海量的影像数据转换为二进制数据,进行高通量处理,使用深度学习技术和训练好的推理模型对相应疾病进行识别、标注、分割、预测诊断,是人工智能领域时下最为火爆的应用研究方向之一。

当它在我院率先从医学影像诊断开始抢跑的彼时,临床医生们写电子病历甚至连个复制粘贴的功能都还没有。

不过坦白说,当初的 AI 表现得像个天赋极高却尚未开蒙的学徒。处理一组胸部 CT,它能在五分钟内狂热地标记出上百个可疑结节,但其中绝大多数不过是血管横断面、陈旧瘢痕或成像伪影,需要人工一一甄别剔除。

在这个领域的人工智能,完全可以拆开读:人工,智能。即:人工越多,智能越多。

有些同事抱怨这是凭空增加工作量,但是在漫天误报中,蕴藏着巨大潜力。

如果现在的影像 AI 诊断不够精准、不够快速,那一定是我们喂给 AI 模型的数据还不够多、标注的质量还不够高。

于是我和开发公司建立了联系,定期将通过我们科医生反馈漏报误报的病例影像脱敏后发给他们改善模型,作为回报,他们的最新优化模型要第一时间给我们部署。

3、一个方框,改变数十年的工作习惯

到 2020 年底,经过近百余次的统一反馈、3 次大版本更新,同事们的工作习惯也在不知不觉中发生转变,从最初的怀疑排斥,转变为高度依赖。AI 初筛,已成为我们阅片流程中不可或缺的第一视角。

影像医生常规阅片,需要逐层审视图像中的每一个器官与组织结构,判断其形态、灰阶是否处于正常范围。这个过程,与 “大家来找茬” 类似,但不同的是我们事先既不清楚不同究竟有多少处,也无法确定找到的答案是否正确。

这一流程不仅耗时耗力,更要求医生全程保持高度专注,这正是影像科相较于其他科室人员更为庞大的原因之一。单个患者的影像,10 分钟的专注或许不难,但当一位医生每天面对近百位患者、数万帧图像切片时,这种机械而繁琐的重复劳动,叠加可能因疏忽导致的误诊、漏诊风险,使得每一位有责任心的医生都承受着巨大压力,加班至深夜早已是家常便饭。

而影像 AI 的介入,正从根本上改变这一困境。它能够从数百张切片图像中精准定位病变所在的数张图像,并以方框清晰标出病灶区域。医生得以有的放矢、重点筛查 —— 这就如同带着答案玩” 大家来找茬 “,极大提升了工作效率与诊断信心。

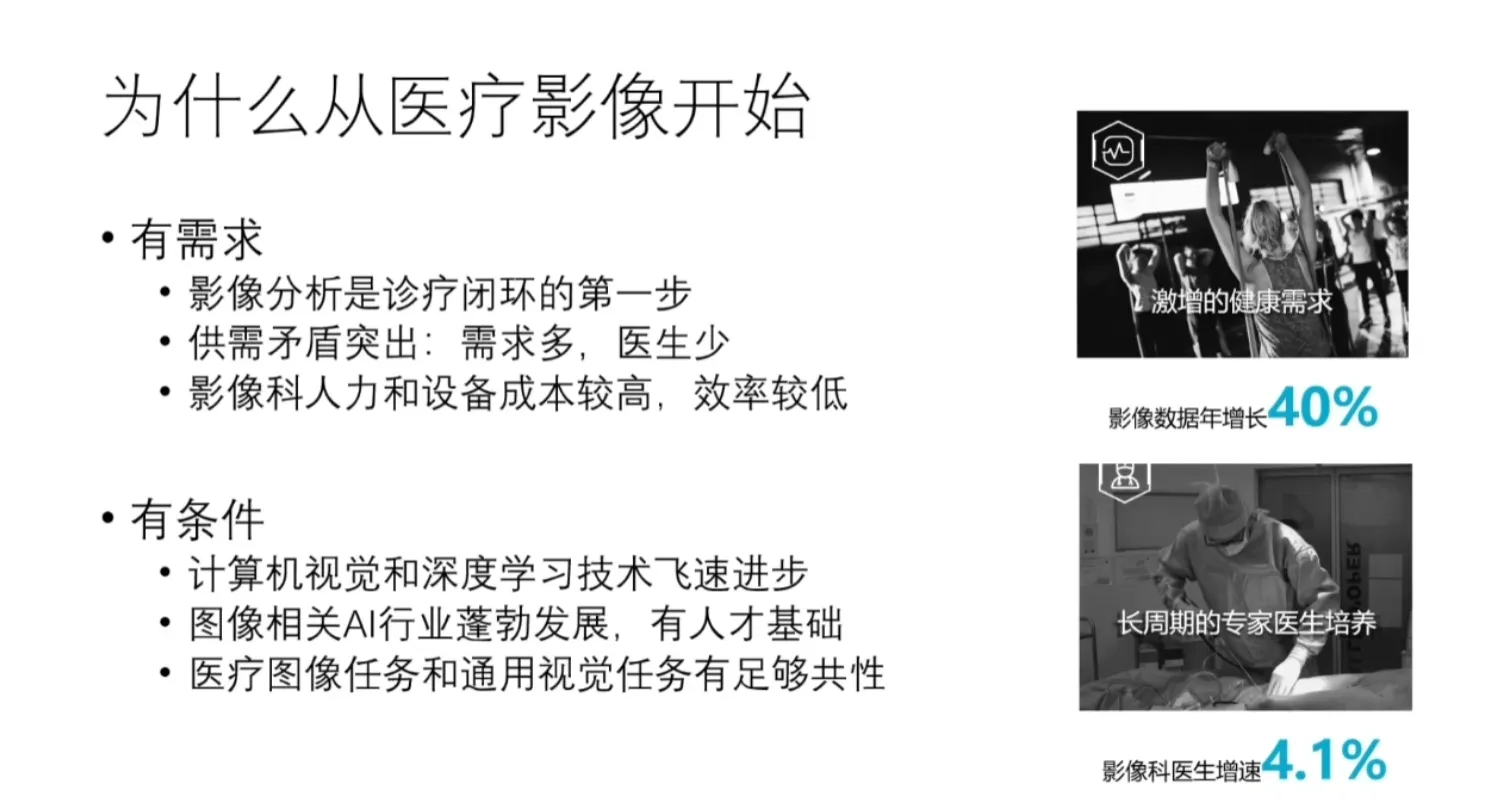

“目前我国医学影像数据的年增长率约 30%,而医师的增长率只有 4.1%。也就是说,医学放射科影像医生的增长速度是患者需求增长速度的十分之一。”

—— 2019 年 5 月 30 日,在中国医师协会第十三次放射科医师年会上,中华医学会放射科分会侯任主任委员刘士远表示,我国放射科医生缺口亟待填补。

宁波大学附属医院放射科医生汪建华曾统计了影像科医生工作量。每天平均 80-100 份 CT 报告,60-80 份磁共振或 120-150 个超声部位。即使每份报告只花上七八分钟,也需要 10 个小时才能全部看完。如果有疑难杂症,15 个小时都工作不完。

影像 AI 在我们科真正的成人礼来的很快。疫情政策转向后,科室同事因病减员,仍在岗位的一线面临巨大压力,与此同时医院决定为全院五千余名职工提供免费肺部 CT 筛查。

面对如山的工作压力,AI 这波上大分。

我们科第一次完全依赖 AI 出具诊断报告,影像科医生仅复核可疑肺炎、纵隔病变等,而对 AI 标记的病变包括结节、纤维化、胸膜病变、肋骨骨折等结果原则上不再进行二次复核。于是 5000 人次的检查、两个医生、三天时间就基本清零。

事后,还有 20 余个职工因为 AI 提示了可疑肺结节,最后去肺癌外科就诊、评估、手术,术后病理均为早癌,100% 的诊断符合率传为佳话。

彼时,我们已经正式通过招标买进了这套影像 AI 设备,厂商也拿下了 NMPA 三类证。

影像 AI 已用实力证明了自己是可以真正为医疗赋能的核心生产力。

4、样样精通的影像 AI,是个赋能者

肺结节、肺炎、骨折的自动检测只是起步最早、应用最成熟的影像 AI 方案,而随着市场逐渐被开发,逐渐被医生们认可的 AI 方案也越来越多,没有 AI 做不到,只有医生想不到。

后来,科室同事甚至领导们都尝到甜头了,于是我们又在近几年分别引进了数十种不同类型的影像 AI,包括了影像诊断、影像后处理、病情评估、手术术前分析、胶片排版与打印等。

从此我们可以很自豪的说我们科室是全院上百个科室中智能化程度最高的科室了。

此外,影像 AI 具有平台化的能力,不只是影像科从中受益,由它建立的影像智能平台亦是全院临床都能雨露均沾提高诊疗效率的好搭档。

-

赋能影像科

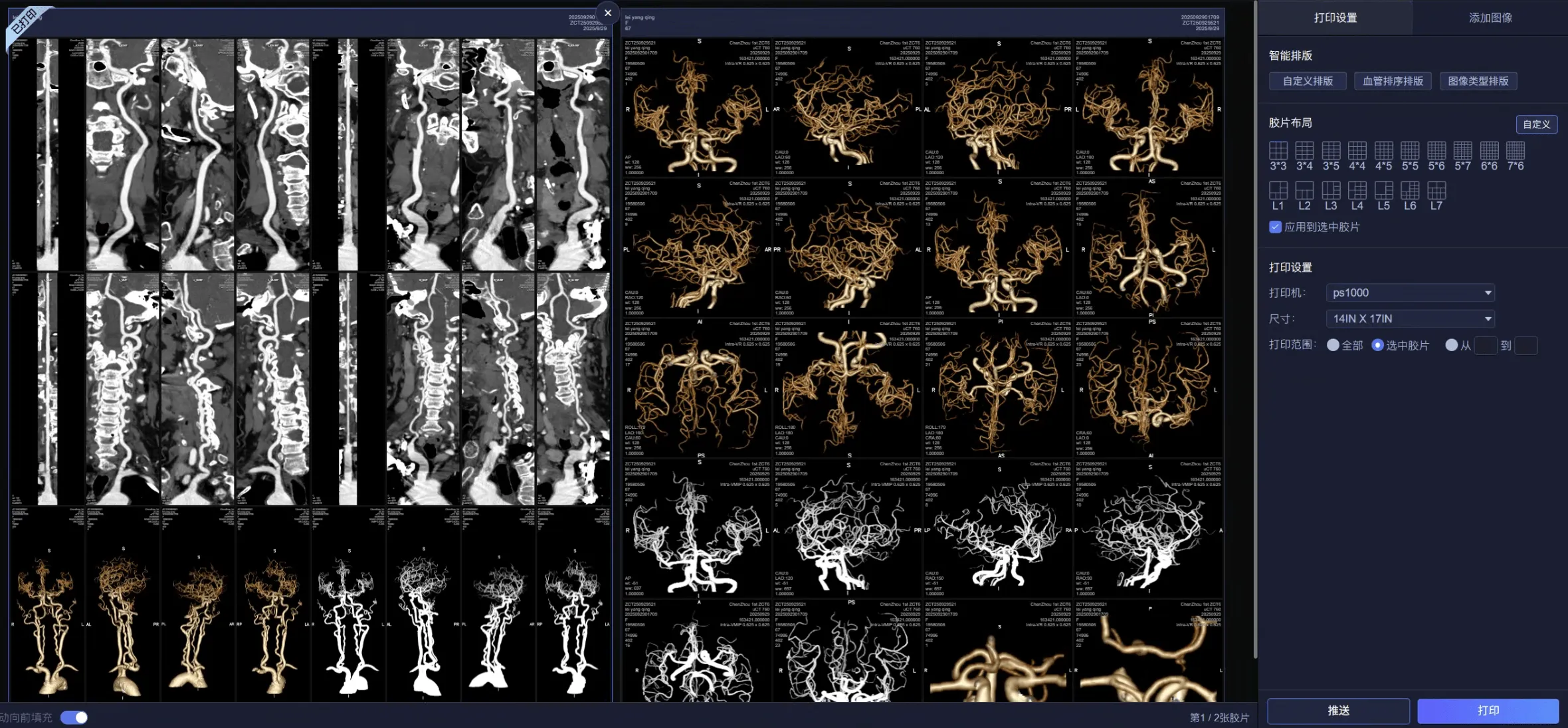

我们曾经需要大概七八个专岗来处理每日的影像后处理与胶片排版打印…

自从影像 AI 可以一键重建、一键排版、一键打印,长时间困扰领导的打片标准打片质量参差不齐、打片不及时、打片耗费人力资源过多等等问题,通通解决都被 AI 解决了。

你看这图像后处理与排版多漂亮、多整齐,医生需要做的只有两件事:①看看重建的图像没啥问题吧?②好的点击「打印」走你!

于是乎我们科的专岗从七八人缩减至现在仅有两人 —— 而且这个有 AI 辅助的岗位还是目前众所周知最轻松的班次,大家都抢着上。

-

赋能卒中中心

以往卒中中心接诊发病时间不明的患者,会常规完善 CT 平扫、动脉 CTA、灌注成像一站式检查,用于鉴别脑出血 / 脑卒中、明确责任血管及狭窄程度、评估缺血半暗带计算可供溶栓 / 取栓挽救的脑组织或脑功能;

而这一套 CT 扫描、图像后处理、影像诊断的人工流程花费时间将超过 40 分钟,远超高级卒中中心平均 DNT(从患者入急诊到实施溶栓治疗的时间)半小时以内的要求。

头颈血管、脑灌注 AI 模块加上具有宽体探测器的高端 CT,将图像后处理、出具初步诊断的工作流程缩短至 5 分钟,辅助神经内科及卒中中心早早建立标准的卒中急诊单元,猛猛提高 DNT,高级卒中中心的建设质量排名,四线城市的医院也能跻身全国第 38 名。

-

赋能肿瘤外科

不会自己看 CT 片的外科医生不是好医生,外科医生坐诊除了陪病人唠叨沟通以外,花费时间最多的就是独立阅片了,500 张切片的薄层 CT 不止折磨影像科医生,也一样困扰着外科医生。

例如,有几位眼尖的胸外科医生在放射科会诊时记下了影像 AI 的网址,回去一用也染上了瘾,甚至还意外的发现,在与病人沟通时把 AI 的结果摆出来一看反而更能说服人 ——“你看,随访了这么久,AI 也标记为高危了,想啥呢,准备手术吧。”

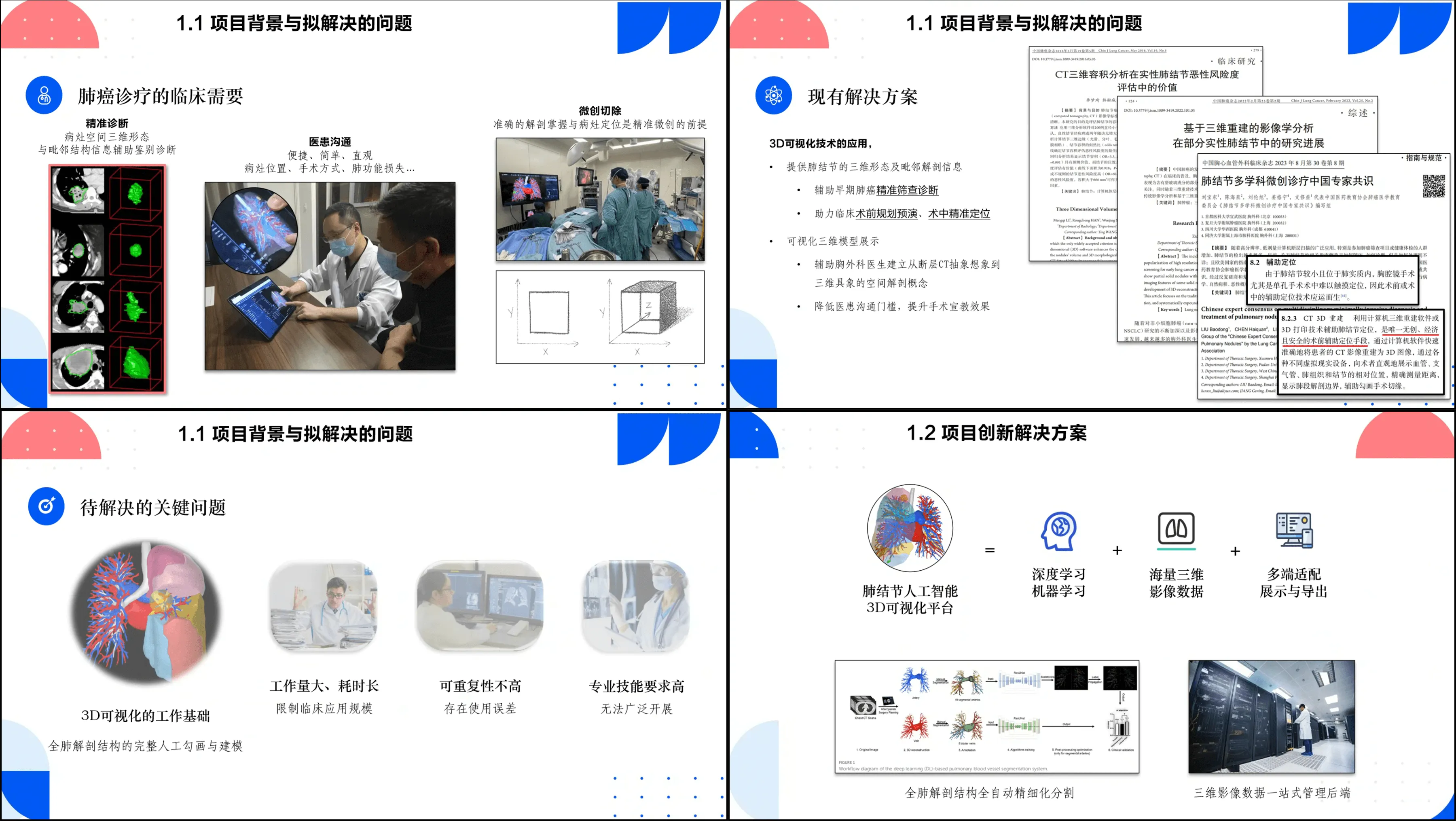

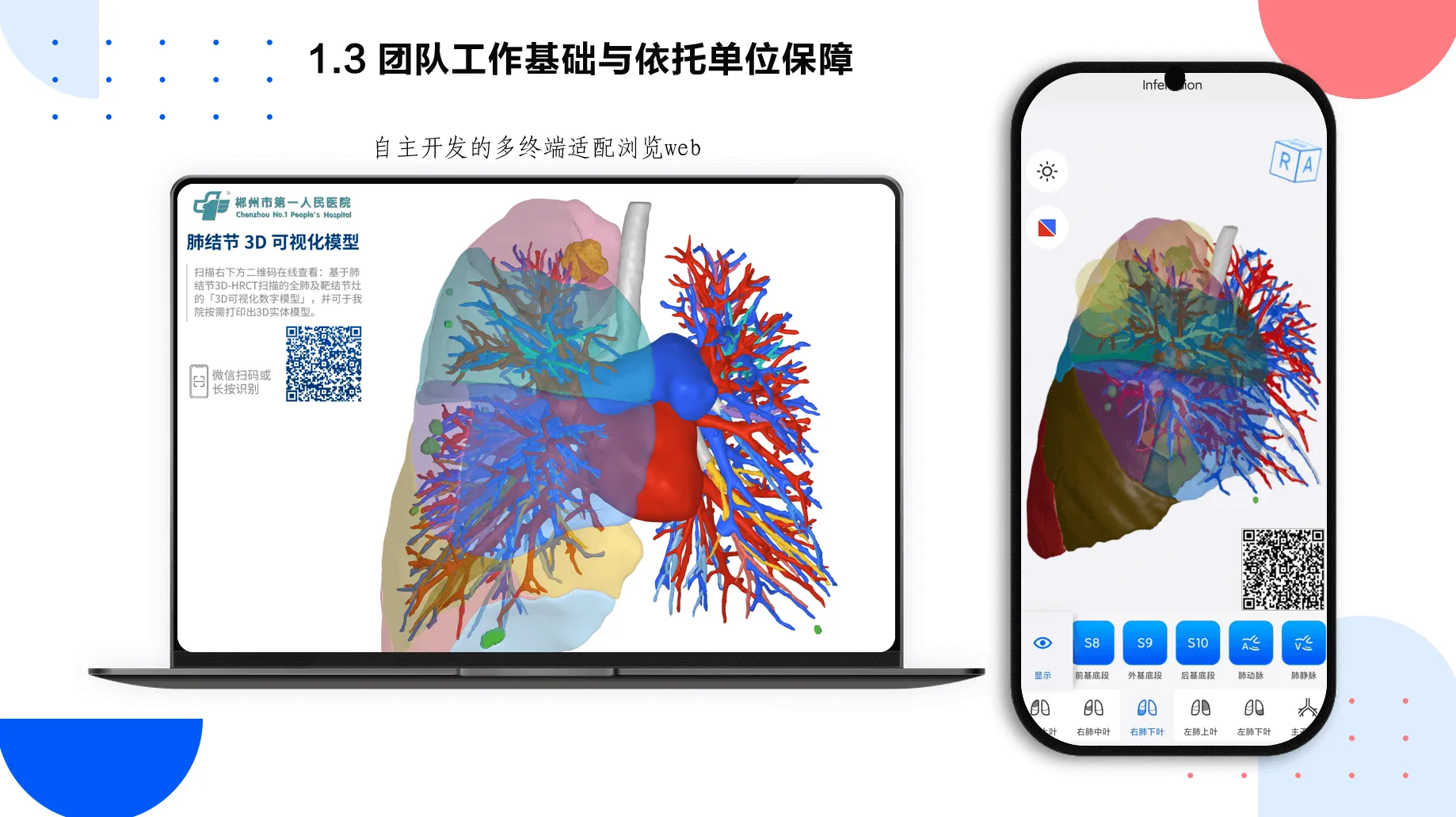

此外,基于 AI 的三维可视化手术导航也是他们的心头好:

-

以前需要切肺叶的,有了导航可以只切肺段;

-

以前肉眼分辨不了需要扩大切除范围的,现在有了脉管流域,选中责任血管,AI 标记多少就切多少,符合最小切除原理;

-

以前患者要多住 1-2 天院为等这个三维模型做出来才能上手术台,现在只需要 5 分钟。

这方面我还真曾有些钻研,在这个项目上也有软著和专利,以下是我曾经悲惨被拒的立项申请汇报 PPT(节选)。

-

-

赋能体检中心

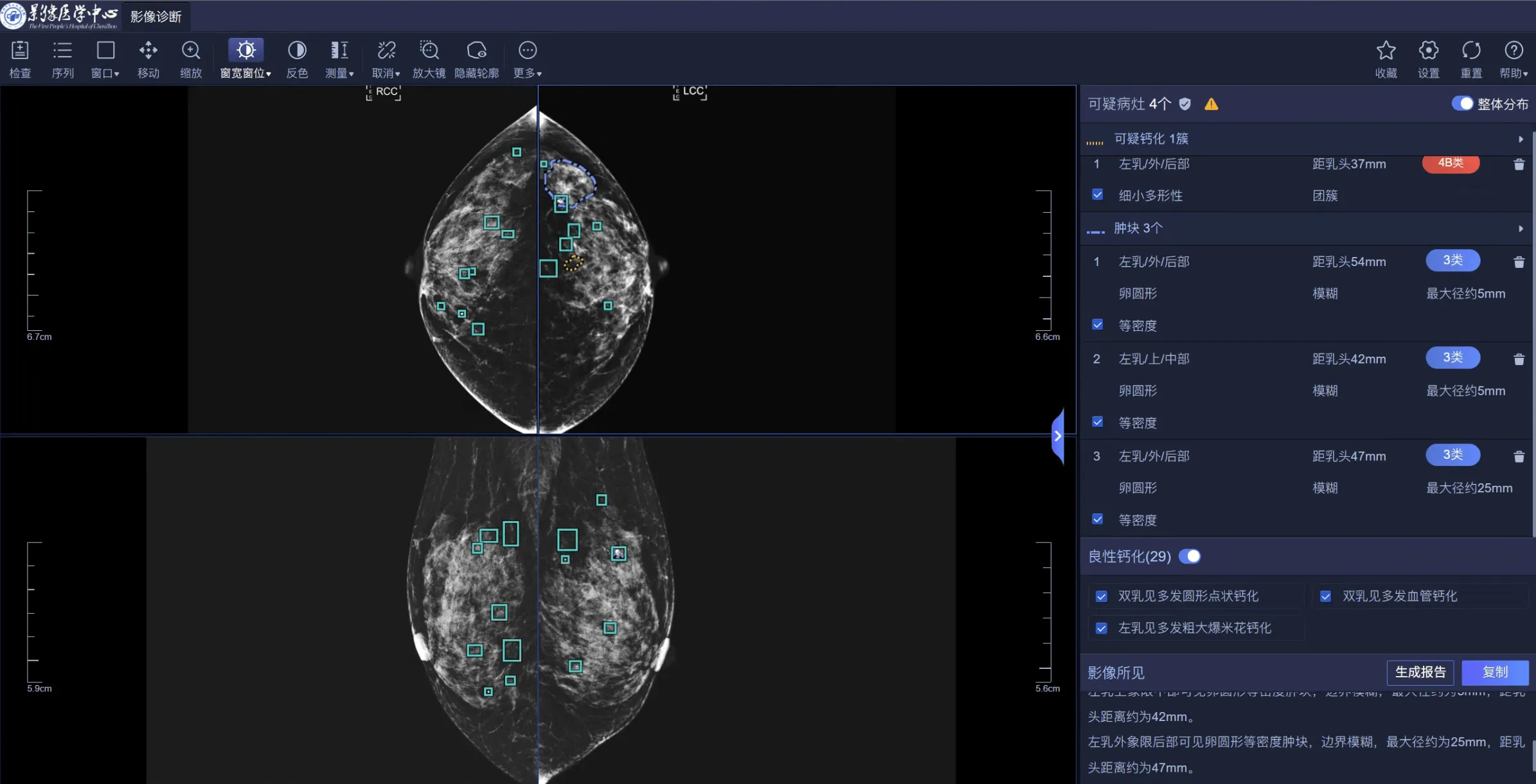

乳腺癌的早期筛查主要靠超声和钼靶筛查,这其中又以超声为主…… 有人看到这就要打我了,你胡说吧,指南里明明说首选钼靶、超声作为补充,怎么到你这又变成超声为主了?

且慢且慢,要知道乳腺癌作为全球早筛漏诊率最高的肿瘤,在某些欧美国家已经成为放射科医生被起诉的最主要原因,我们医院钼靶应用时间短,阅片技能门槛高,人才储备不足,能拍着胸脯说我看过的钼靶不漏乳腺癌的同事可能不超过两人,所以我们的钼靶报告中都会同时要求加做超声,也符合指南的最优推荐原则。

不过自从有了钼靶诊断 AI 以后,我们的同事发报告时则多了一丝优雅,少了一丝担忧:可疑钙化、良性钙化、淋巴结、腺体增生、BI-RADS 分类 AI 面面俱到,下诊断的时候不再担惊受怕,毕竟 AI 的预测置信度还挺高;出具钼靶报告的时间也缩短到半小时内。作为钼靶筛查量最大的来源科室,体检中心的效率也在同步提高。

-

赋能儿保中心

骨龄 AI 也是拿了三类证的,以往家长们测骨龄拍个腕部 DR,需要医生们对照那个不太准确甚至可以说偏差大到临床价值堪忧的 GP 图谱,一页一页的对比哪个籽骨、哪个指骨多了一点还是少了一点,最终从图谱中选出一张最接近的图片,确定对应的骨龄。

不是天天专门看骨龄的医生,评估一次怎么也得 20-30 分钟,就这还是所有方法里最简单的,而且误差非常大,不仅在于 GP 图谱是基于北欧人种做的研究,更是因为没有量化标准而受人为判断干扰过大,不同的医生、甚至同一个医生不同时间评估骨龄,结果差出 1-2 岁都不算奇怪。

一张腕部 DR 图没有半小时看不完,甚至换个医生来看的结果可能完全不一样。所以这是影像医生最讨厌的报告类型之一,遇到骨龄评估都躲着走,收病人 35 块钱(被医保死死限制了收费),要死多少脑细胞,脚指头算算都知道不划算。

现在骨龄 AI 使用 RUS-CHN 等更适合中国宝宝体质的标准,对每个腕骨进行量化评分后计算得出统计学骨龄,重复性好、结果客观性好,还能根据身高体重百分位曲线中位数顺带预测最终身高,用过的医生和家长都说好。

-

赋能心血管内科

以前教材里写的胸痛筛查方式还是平板运动试验,到了临床发现那套方法早就 OUT 了,万一在跑步机上诱发了 ACS 就现在这个紧张的医疗环境和医患关系,非叫你吃不了兜着走。

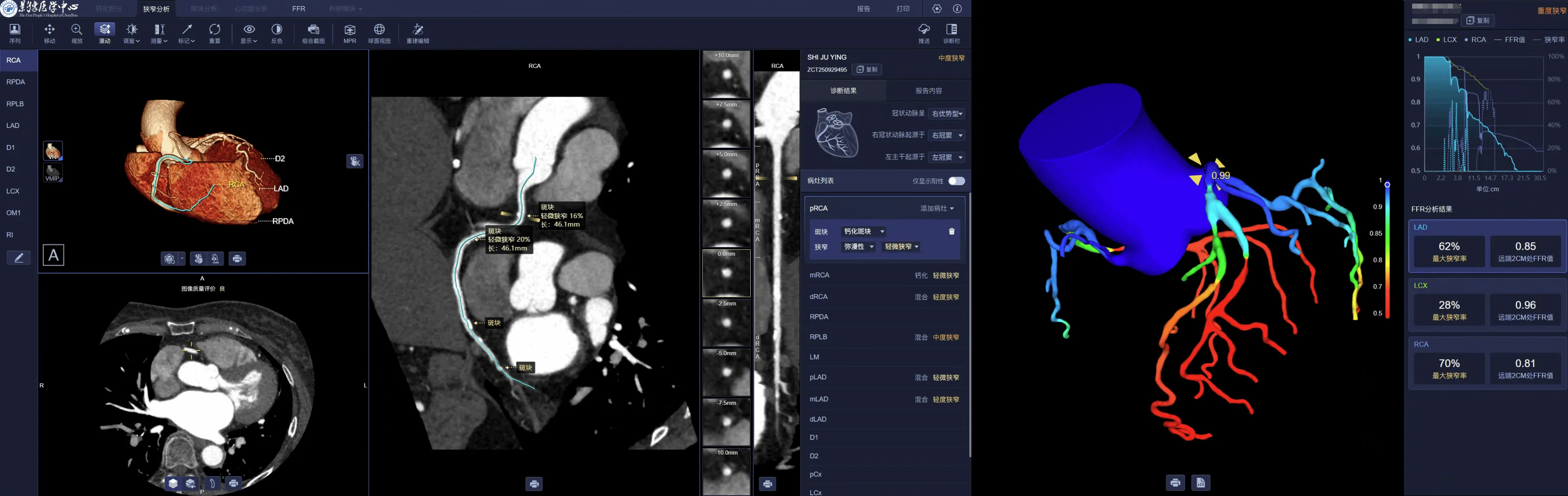

此前临床冠心病的确诊主要依赖于冠脉造影,从手腕处的桡动脉放根导丝超到冠脉开口,然后放导管进去释放造影剂看看哪根血管窄了,从根本上确诊冠状动脉病变导致的心脏病。不过嘛,这毕竟是个手术,花费不小,时间也长,医生还要跟着患者一起吃大量射线,在 DRG/DIP 和耗材集采的大背景下,冠脉造影手术的逐步萎缩是可以预见的。

于是船新版本的带有宽体探测器的 CT 带着稳准狠的冠脉 AI 闪亮登场,CCTA 仅需要一次 CT 扫描,就可以相当于拿着放大镜去看冠状动脉:

- AI 把每一根分支都重建的清清楚楚明明白白,可以横着看、竖着看、旋转着 360 度看;

- AI 能自动诊断哪里被心肌压住了,哪里狭窄了、狭窄了百分之多少;

- AI 除了看狭窄,也能看斑块性质(它会不会脱落,以及大概什么时候脱落);

- AI 还能可视化看冠脉的 3D 血流储备分数(进一步减少不必要的支架植入手术);

- 而以上所有流程也只需要 5 分钟(而此前人工完成上述流程的时间则是:1 小时起步);

- 而且无创,准确,便宜。

这几年医保猛的往下降 CCTA 的检查费用,检查量有望在 AI 的帮助下进一步上升,也算是利国利民的好事了,别小看它,能保住未来很多人的劳动能力和社会能力。

-

建立影像科研平台

影像科研平台就像武林高手左脚踩右脚飞天一样,左手深度学习,右手影像组学,以前咱们的医生朋友虽然知道这个领域容易卷、好发论文,但是动辄需要先学 python 再学 matlab,甚至还要学一点 R 语言的前戏让人望而却步。

现在咱们的 AI 科研平台把代码封装好,给咱们的医生们点点按钮、画画圈圈就能零代码完成所有操作,机器建模、统计分析、研究结论一键出图,还能生成图表直接插入论文岂不美哉?

现在我们科室里这十余台轰鸣的黑色金属箱服务器,不仅支撑影像科在年业务量持续攀升的过程中依然能保持人员编制、工作压力的稳定与平衡,还能赋能临床各科提升综合诊治效率与质量,医疗 AI 最成功的应用领域没跑了,两开花?两开花!

根据中华医学会放射学会的主委、上海长征医院的刘仕远教授前两年牵头搞的调研结果显示,目前全国约已有四分之三的三级医院用上了影像 AI,这个赛道也异常的拥挤,数得上名号的的头部厂商就有七八个,联影、深睿、推想、数坤等,甚至是阿里达摩院、腾讯觅影、华为医疗也在往里腾挪闪转尝试超车。

未来可期呀~

5、不止于影像,我们还在…

说了半天影像 AI,是不是显得我们的视野太局限了?

医疗 AI 的应用从药物研发、公卫监测、医政管理、医疗质控,到智能导医问诊、医生能力评估、多学科合作、个性化医疗等各方面都有厂商、科研团队的身影。

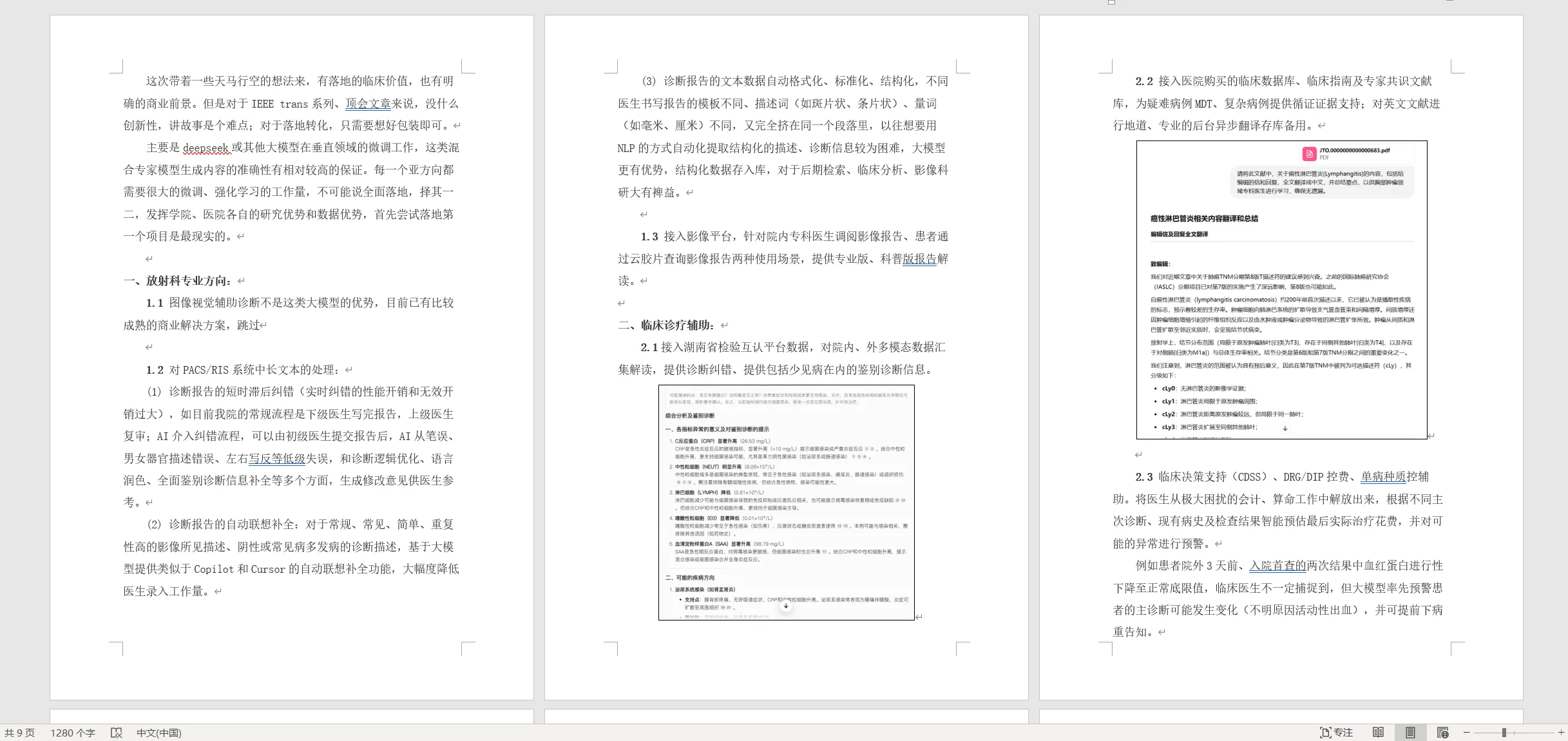

哪怕之于我们这种业余的,也曾在 Deepseek-R1 发布时引起国内外轩然大波时思考过实际的落地场景,还记得那是刚过完春节,就紧急被大佬拉到长沙去开会讨论怎么抢占先机了。

连思考的草稿都没写完,电脑桌面至今留着备份:

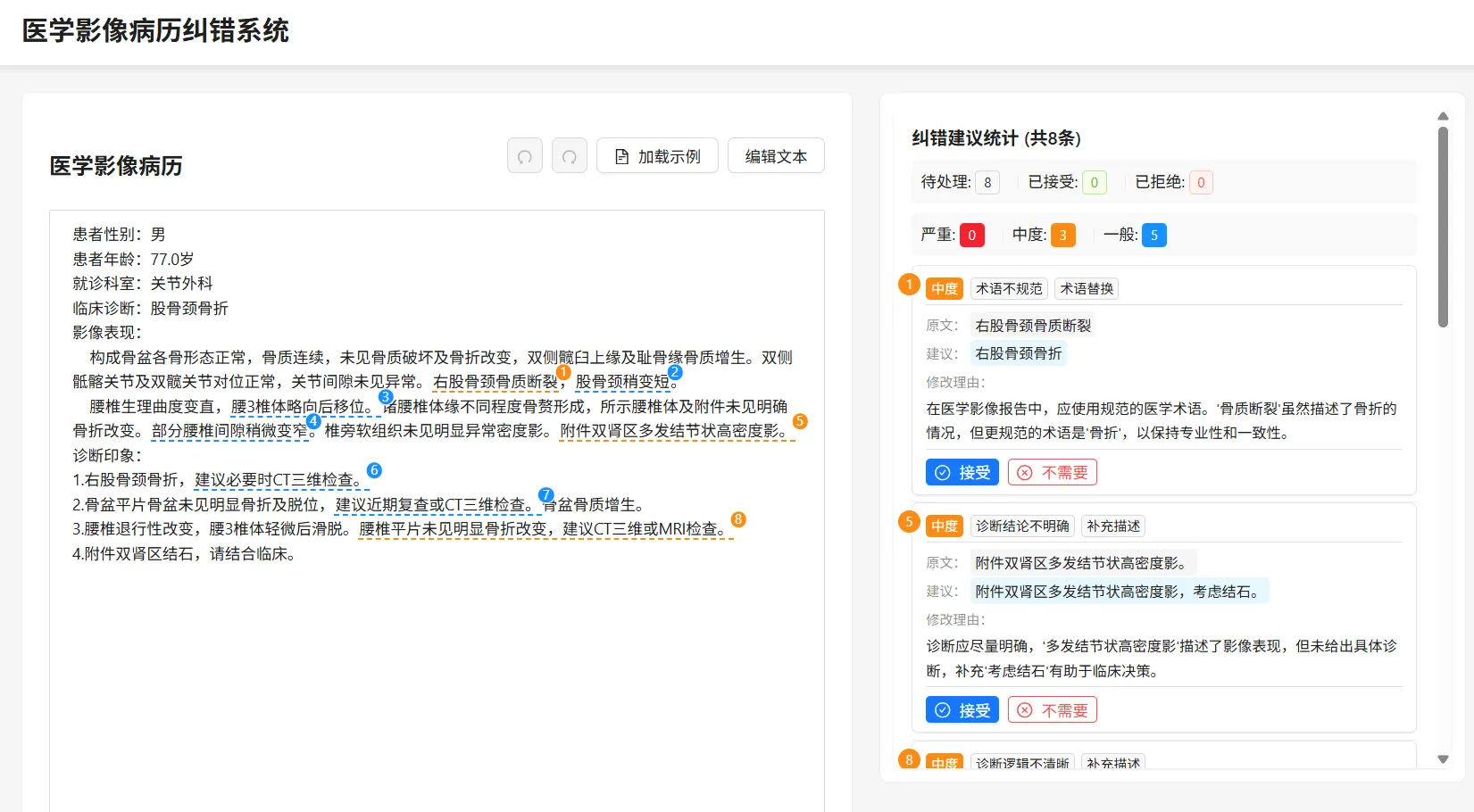

最终在和院内大佬、中南大学的段教授、运营商的大佬们商量下,选定了放射诊断报告的大模型 AI 质控这个方向尝试落地,搞了很多数据用于测试与微调,也做了很多标注用于强化训练,半年多来也有了一些可喜的成果(最新进展是团队里中南的段教授大佬已经拿了 2025 的国自然面上,可喜可贺!)。

主要思路是用 Deepseek 这种平民级的开源模型做微调,用高质量的诊断报告版本数据和资深医生人工标注来训练一个可以自动对放射诊断报告纠错的大模型,然后用比较低成本的硬件在院内直接部署训练好的模型用作推理,则不用太过担心隐私泄露的问题,可以调用相关的患者信息、临床指标综合分析放射诊断报告,并提出修改意见。

这样的好处就是不同于以往的简单的文本纠错,大模型具有的推理能力加上更加全面的临床病历及检验检查资料,有很大的潜力可以完成更高阶的质控,比如对于诊断倾向性的修正、补充鉴别诊断,甚至否决掉一些结论。

当然了,现在还在一个相对初级的阶段,还没能与 PACS 系统集成实现工作流的统一,另外质控纠错的意见很多都是无关痛痒的问题,还需要深入调教一番…

不过 OpenAI 都能迭代到 GPT-5 了,相信只要花功夫搞数据做标注,我们的项目也没什么难的!

当然,适时给领导画大饼也是必不可少,不然没人没钱没领导支持,爱因斯坦也发现不了相对论。

近一两年的 AI 尤其是大模型表现出来的通用智能给每个行业都注入了强心针;从另一点来说,会用、并且用好大模型,也能极大的扩展一个人的能力边界,今年年中甚至连深度求索(就是开发 DeepSeek 的那家)的 HR 都来挖我了,咱也是好起来了。

今天,我已成为各家大模型的重度用户,用过网页端 Chat,用过 Cursor,也用过 Claude Code CLI,每一个优秀的开发工具与我而言都是全新的生产力工具,可以让不会 SQL 命令的我也能轻松的用中文操作数据库,也能让不会 Java 编程语言的我浅显易懂的理解我们医院 PACS 系统的架构,并做出更贴近临床应用的改动。

这些工具支撑了我作为信息专干、做着一些难以被替代的工作的含金量。

比如在 ChatGPT 和 Codex 的协助下分别用 php 编程语言、bash 脚本命令写的两个不值一提的小工具:

工具虽小,但是对于有些科室同事来说却是刚需,我也得到了情绪价值,双赢(除了家人不满意我总加班外)。

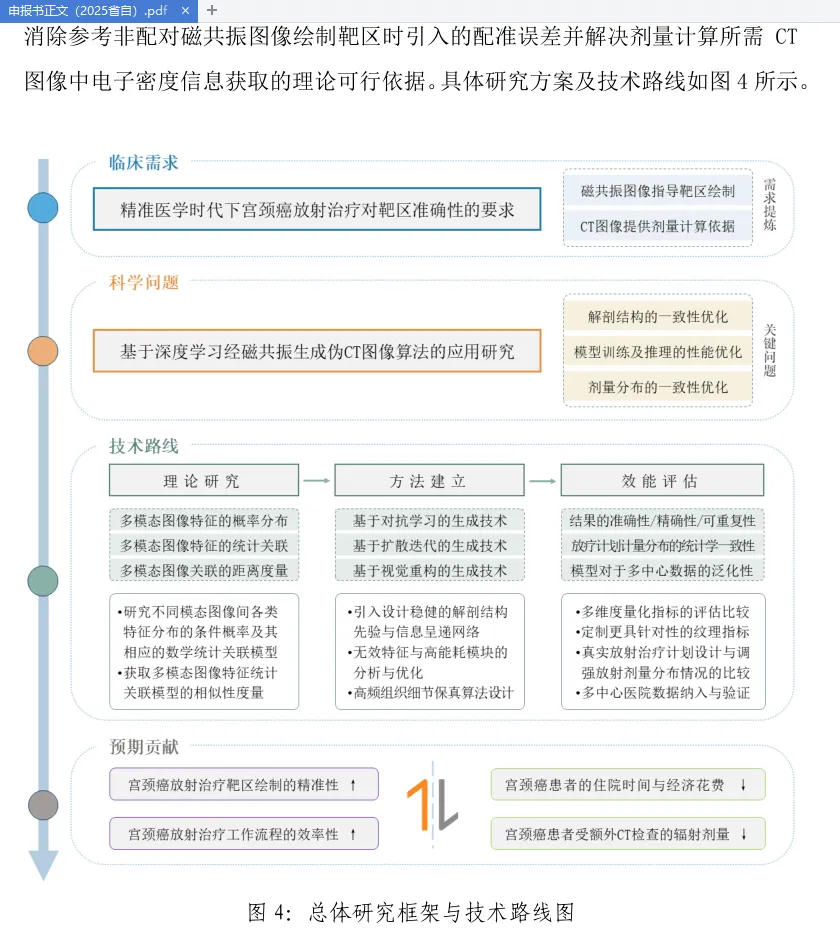

在日常临床工作之外,我最重要、花了最多精力的工作还属科研,虽然这方面没什么可说的,因为最近在做什么都得保密,但是可以展示一下今年我跟何主任搞的省自课题的技术路线图(光这一张图就在李博士的指导下反复修改了不知道多少次)。

还有我们逐步攒起来的计算资源:

希望明年有机会晒晒(嘚瑟)我们团队发表的成果。

6、放射科医生什么时候下岗?

那么话说回来,在 AI 如此强大、并且进步如此神速的今天,很多人都会问出这个问题。

影像 AI 有着人类无法比拟的优势,早在 2010 年,影像诊断的人 - 机比赛中,梅奥的专家就被 Google 的程序员们打败了。影像 AI 对于疾病检测的敏感性、准确性、稳定性、速度性让人望而却步,并且永不疲倦、是一个可以 24 小时 365 天不停息的卷王,人类拿什么比?

放射科医生的核心价值究竟何在?对此,众说纷纭。我自诩为悲观现实中的乐观主义者:从技术维度看,AI 全面超越人类医生确是历史必然,并且内科医生或许会比放射科医生更早面对这场风暴。

那么我的乐观主义又来自哪呢?一是强人工智能还没出现,二是当它出现时,很多职业的消失反而是这个社会最微不足道的事情之一了。

影像 AI 发挥能力也高度依赖于扫描图像的质量,而可预见的将来,人类医生才是可以决定图像质量、避免伪影干扰、准确质控的关键角色。

此外,综合分析、沟通交流是人类专家的强项,AI 诚然能检测到肺内的可疑结节,通过大数据、形态大小特点、纹理特征、高维组学特征去分析预测结节的良恶性,但目前也仅止步于此了。医学,不只是冰冷的数据。

病人看病追求的远非一个非黑即白的诊断标签,而是需要一个融入了情绪价值的个性化方案,换句话说,内涵则是人文关怀。

“AI 识影,而医生识人;AI 断病,而医生治心”,这是我们写宣传稿常用的措辞。

例如,你通过临床经验、检查指标综合判断一个被 AI 标记为高危的结节近期风险可控,但与患者沟通发现其对手术非常抗拒,于是花费 5 分钟时间,用眼睛对着眼睛一一解答疑问、末了用权威且不容置疑的语气告诉病人:“你不要去相信网上的消结节的药,什么也不用做,等一年再来复查,这样没问题。”

我经常这么做,这种 “话疗” 往往疗效还很不错,比病人与现在的 AI 聊上半个小时更管用,也侧面印证着那句 “有时是治愈,常常是帮助,总是去安慰” 的名言。

当然,人类医生也不应将铁饭碗寄希望于伦理的停滞,要知道,在马恩看来,一切伦理制度(甚至政治制度)都是有阶级的,这些上层建筑依赖于经济基础、生产力发展,当其阻碍生产力发展,自然会出现改革或重塑。回望小平南巡讲话至今不过三十余年,生物、医药、通讯、信息、AI 领域已经历了多少翻天覆地的变化?

影像医学是一个相对非常年轻的专科,却又是临床医学各学科中最受技术革命引发职业内涵变化的专业之一。

比如,截止到今天,骨龄评估的影像 AI 已有近 20 家厂商的产品成功获批 NMPA 三类证,那么未来还在使用老掉牙的 GP 图谱法花上半小时对照骨龄然后收费 35 块钱医院扣扣减减到手几毛钱的老师傅们还能挺多久呢?

那些机械的将 AI 的诊断结果复制粘贴到报告编辑框中然后点击提交的影像医生们又能在智能化浪潮中前进多远呢?

所以,影像医生的未来,我至今仍然认为,在临床实践中,在多学科合作中,在介入诊疗中,当然也在医疗信息化上层建筑设计中。

当然,如果今天你要问我这个专业还能报吗?那我的回答跟张雪峰一样:“医学影像别报,早晚被 AI 取代”。

评论